«Ciao, Raffaè»

«E tu chi sei?»

«Ma come, non lo sai? Eppure mi conosci da tanto tempo!»

«Io? Ma vuoi prendermi in giro? Io non ti ho mai visto in vita mia».

«Hai fatto finta di non vedermi, Raffaè, ma io sono stato lo stesso sempre con te».

«Ti dico che non ti conosco».

«Ti ripeto che fai finta, Raffaè. Io sono quella parte di te che hai sempre voluto ignorare. Lo stai facendo anche adesso, ma lo sappiamo tutti e due che sotto sotto sai che esisto, che sono sempre esistito».

«Stai imbrogliando. Io mi conosco benissimo e so per certo che non esiste un altro me. Non ho niente da nascondere io. Quello che sono si vede, sono un uomo tutto d’un pezzo».

«Ti piacerebbe, vero? Eppure qualche volta nella tua vita con me ci hai anche parlato, quando hai avuto qualche dubbio su come ti comportavi, sul male che facevi. Ammettilo, è capitato che tu ti sia guardato allo specchio e abbia visto me».

«Io fare del male? Ma non farmi ridere! Io sono una persona corretta, apprezzata da tutti…»

«Lo so che ti piace pensarlo, ma ti devo deludere. Non è affatto così».

«E come sarebbe, allora?»

«Vediamo, prova a pensare a come ti sei comportato con la tua famiglia».

«La mia famiglia? E cosa avresti da ridire? Ho sempre lavorato, ho dato a mia moglie e ai miei figli una vita più che dignitosa».

«E pensi che questo basti?»

«Certo che basta, e ti aggiungo che sono stato un buon marito e un buon padre. Ho permesso a mia moglie di fare quello che voleva, ovviamente entro certi limiti. Uscire per divertimento senza di me, per esempio, non era una cosa ben fatta. E nemmeno vestirsi in modo provocante; aveva sposato me, non era il caso di provocare altri, non credi? Per quanto riguarda i miei figli, ho permesso loro di studiare, nonostante i sacrifici. Ti sembra poco?»

«Vedi che qualcosa comincia a venire a galla? Tu hai permesso?»

«Ma certo, la responsabilità della famiglia era la mia, era giusto che mi assumessi io il peso di farla andare come si deve. Ho dovuto dare delle regole, ma li ho trattati sempre bene».

«Posso farti una domanda, Raffaè? Che cosa è secondo te la violenza?»

«La violenza… violenza è una parola grossa. È fare male, alzare le mani, ferire, uccidere. Questa è la violenza».

«E qui ti volevo. Costringere gli altri a fare cose che non vogliono o vietare di fare cose che desiderano secondo te che cos’è?»

«Ma che c’entra? Se è per il loro bene…»

«E chi decide qual è il loro bene? Lo decidi tu? La violenza può avere tante sfumature, Raffaè. Guarda, ti faccio un esempio. Quante volte hai detto a tua moglie Sei un’idiota? E quante volte lei hai detto Stai zitta?»

«Sì, vabbè, ma io scherzavo, se se la prendeva era lei che era troppo permalosa»

«Ah sì? E dimmi, se l’avessero fatto con te, con la stessa frequenza con cui l’hai fatto tu, come ti saresti sentito? Solo troppo permaloso?»

«Io scherzavo, avrebbe dovuto essere lei a capire che scherzavo».

«Certo, Raffaè, e scherzavi anche tutte le volte che l’hai tradita, vero? Anche in questo caso mi chiedo come ti saresti sentito tu se l’avesse fatto lei. E invece lei sempre zitta, sempre paziente, sempre al suo posto. Comodo così, no?»

«Ma che paragoni fai, si sa che l’uomo è cacciatore. E che la donna quando tradisce lo fa con sentimento. Per questo se l’avesse fatto lei non so di cosa sarei stato capace».

«Di che cosa, Raffaè? Di ucciderla magari? Allora forse mi vuoi dire che ti è solo mancata l’occasione? La verità te la dico io. Nella tua testa ci sei tu e poi c’è il resto del mondo, compresi tua moglie e i tuoi figli. Prima tu, poi gli altri che hanno sempre avuto meno ragione di te, che hai considerato con meno diritti, una perché donna e gli altri perché piccoli. Hai approfittato del fatto che dipendevano da te. Per questo li hai umiliati e spesso costretti a una vita fatta di soggezione che non avevano scelto. E mi dici che non è violenza anche questa? Non c’è bisogno di lividi, Raffaè, per fare violenza. E non te ne puoi uscire con la storia che scherzavi, perché hai scherzato con la vita degli altri. Io ti vedevo schernire tua moglie, prendere in giro i tuoi figli dicendo loro che erano degli stupidi solo perché non erano come te, e stavo male per te, quindi per noi. Non puoi immaginare la rabbia che mi hai fatto in quei momenti. La sentivi anche tu quella rabbia, ma come al solito la scaricavi su chi avevi vicino. Del resto lo hai sempre detto che non puoi farci niente, che tratti male le persone a cui vuoi bene. Perché sei un vigliacco, tratti male gli altri per evitare di fare i conti con te stesso. Sappi una cosa, Raffaè. Io, che sono la parte buona di te, non ti stimo. E tu potrai stare bene solo se avrai la mia stima e il mio rispetto. Pensaci, Raffaè».

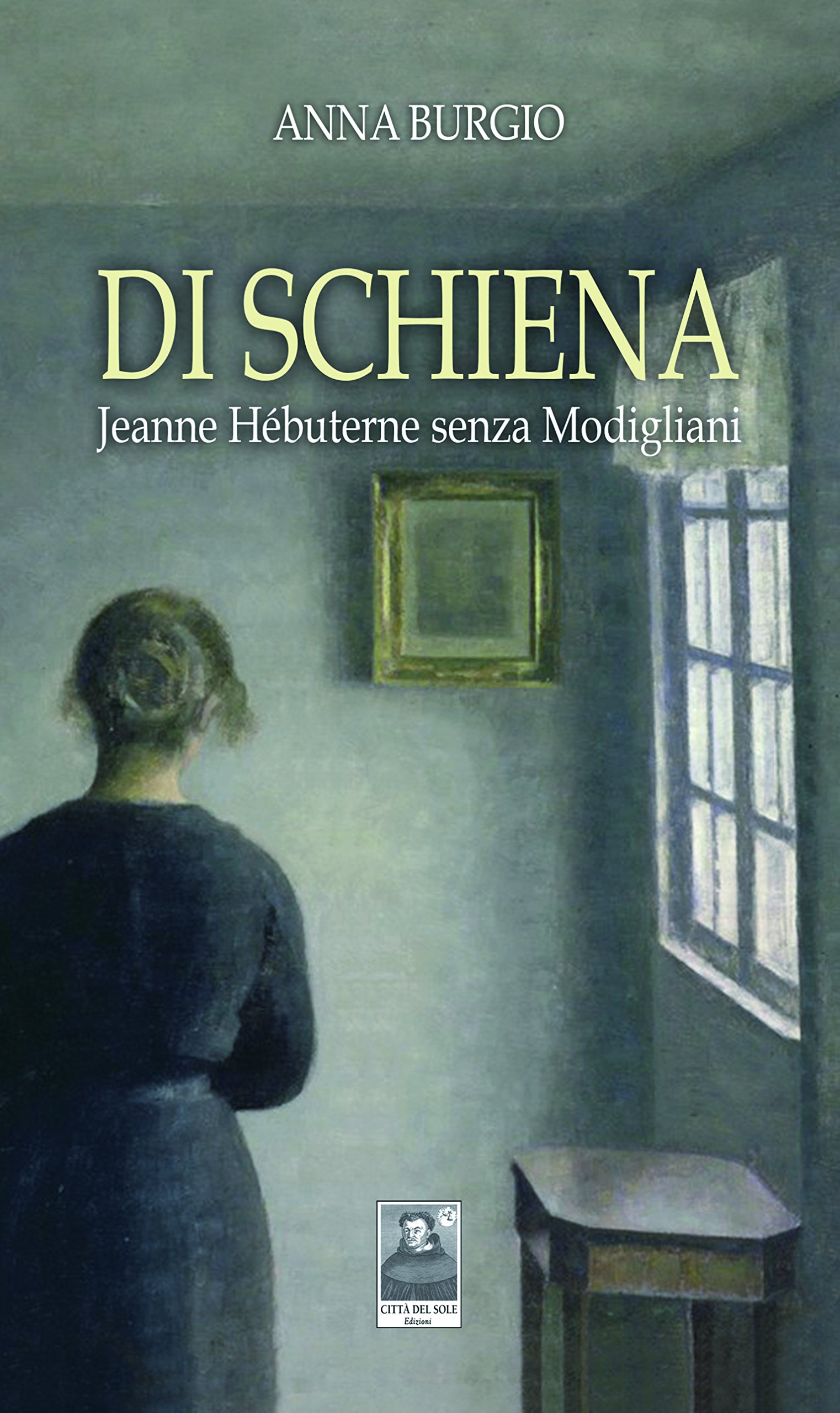

Anna Burgio

Recita Treccani:

Recita Treccani: